Historique de l'Association Mémoires de Gaye

2022

2021

Conférence Marcel Férat en Cilicie

Carnet de route de Marcel FERAT 1919 (Résumé)

1ère partie : Départ de France et traversée de l’Italie

Je rejoins le 412ème Régiment d’Infanterie à Laon (Aisne) vers la fin avril 1919, ce régiment devant partir prochainement pour l’Orient. Le 8 mai le 3ème Bataillon dont je fais partie, prend le train à destination de Sorgues dans le Vaucluse, puis Marseille et direction l’Italie. Une halte à Nice et Vintimille, puis le train débouche dans les plaines de Lombardie aux côteaux ensoleillés plantés de vignes, avec parfois quelques troupeaux de bœufs et de moutons qui paissent à droite et à gauche. Nous traversons quelques villages où les habitants, pieds nus et plus ou moins déguenillés se pressent aux abords de la gare pour nous voir passer.

Le 17 mai 1919, nous arrivons à Rome. Des religieux et religieuses parcourent le quai en nous donnant de nombreuses médailles. Au-dessous du pont où nous stationnons, une bande de gamins se jette sur les pièces de monnaie que l’on s’amuse à leur lancer. Le lendemain 18 mai, nous arrivons à Tarente dans la botte de l’Italie, où nous devons embarquer. Nous prenons le chemin du golfe et des chalands, conduits par des remorqueurs, nous transportent à bord du paquebot La Fayette ancré à quelques kilomètres du rivage.

2ème partie : la traversée

Nous pénétrons à bord du navire à l’aide d’échelles de corde. Le La Fayette est un grand bâtiment qui servait de navire-hôpital pendant la Grande Guerre et les 800 Poilus que nous sommes à bord, ont largement la place pour s’installer dans les salles d’hôpital du navire dont les lits ont été enlevés. La chaleur qui règne dans ces salles est étouffante et nous remontons vite sur le pont. Le temps superbe, la mer calme, tout nous fait présager un bon voyage. Vers 5 heures du soir, nous avons mangé la soupe préparée par les cuisines du navire. Nous n’aurions d’ailleurs pas eu à nous plaindre de la nourriture pendant la traversée, si elle avait été un peu plus abondante. Le soir venu, nous redescendons dans les « chambres » où on trouve des couvertures étendues sur le plancher et le lendemain à 6 heures du soir, la sirène du navire annonce le départ. Le bateau roule légèrement de droite à gauche et plusieurs ont le mal de mer. Le lendemain que nous apercevons les îles grecques et ce même jour, on nous a installé chacun un hamac pour dormir. Au 3ème jour, nous apercevons l’île de Chypre. Nous avons appris que nous débarquerons à Alexandrette, une petite ville de Syrie qui s’étend au pied des montagnes.

3ème partie : Alexandrette, le Camp des Sources, Dörtyol

Bien que ce soit une ville syrienne, où l’arabe est la langue commune, Alexandrette ressemble aux villes turques en général : Au fond d’une vallée étroite encaissée entre deux montagnes, on aperçoit un amas de maisons dominé par les minarets d’où les prêtres musulmans appellent les Turcs à la prière. Peu d’arbres aux alentours, pas de verdure, la vallée est presque déserte. Un cours d’eau coule à travers les rochers. On entre dans la ville par une route remplie d’ornières. Les rues sont pavées mais aucun pavé n’est à la même hauteur. Les fenêtres des maisons sont grillagées, les portes sont d’énormes plaques de fer. Les murs sont faits de chaume et de quelques pierres. Les belles maisons sont les demeures des Européens. Les quelques écoles ont été construites par les Allemands. Pour aller à notre cantonnement, nous devons traverser la ville. De chaque côté de la rue, des boutiques orientales, un spectacle nouveau pour nous. On vend de tout dans ces boutiques : oranges, dattes, bananes, cacahuètes, et quelques produits élémentaires d’épicerie. Un petit vieux à la barbe crépue et sale, assis au fond de sa baraque, les jambes croisées sous lui, attend les clients. Nous sommes les premières troupes françaises débarquant ici et c’est au pas cadencé, arme sur l’épaule, que nous avançons sous une chaleur tropicale. Après 20 minutes de marche, ruisselant de sueur, nous arrivons à la caserne située au bord de la mer. Sitôt déséquipés, c’est avec un véritable plaisir que nous prenons un bain de mer. Nous restons une douzaine de jours dans cette caserne. La nourriture est mauvaise mais à part quelques marches effectuées pendant ce temps, nous ne sommes pas trop à plaindre, sauf la nuit où nous sommes littéralement dévorés par les puces qui nous empêchent de fermer l’œil. Heureusement que la plage est à proximité et un bon bain de mer nous débarrasse de toutes ces vermines.

Accompagné de quelques camarades, je sors parfois en ville. Les amusements y sont peu nombreux mais les nouveautés des mœurs et les coutumes du pays nous fournissent de nombreux sujets d’étonnement. Quelques voitures « arabas » traversent à toute allure les rues de la ville : ce sont des sortes de charrettes trainées par des petits chevaux arabes. Les roues sont hautes, l’intérieur qui fait la carrosserie a un mètre de haut. Les Turcs sont toujours assis dedans les jambes croisées. Alexandrette possède quelques restaurants où l’on sert des plats « à la Française ». La piastre égyptienne est la monnaie du pays.

La chaleur torride et les marais avoisinants la ville, rendent l’air du pays très malsain à cause de la fièvre paludéenne, vulgairement appelée par nous, le palud et qui fait monter la température du malade jusqu’à 41 ou 42°. C’est pour cette raison que le 4 juin, avec tout notre fourniment, nous partons dans la montagne, pour aller jusqu’au « Camp des Sources ». Bien qu’il soit de bon matin, il fait déjà chaud. La route est un col qui se trouve à 14 km d’Alexandrette. La pente est très raide et, chargés comme des bêtes de somme, ça n’est qu’après cinq ou six heures de marche que, exténués de fatigue et trempés de sueur, nous arrivons.

Nous sommes en hauteur mais autour de nous, des montagnes encore plus hautes, sauf du côté de la mer. Une petite bise tempère un peu le soleil tropical de juin. Plusieurs compagnies sont déjà arrivées depuis une semaine et sont installées sous des marabouts (grandes toiles de tente circulaires). Sitôt arrivés et déséquipés, nous nous occupons au montage des nôtres. Travail difficile et compliqué car la pente de la montagne est raide. Il faut creuser, tasser et arroser la terre, et ça demande quelques jours. En attendant, nous couchons à la belle étoile, ce qui n’est pas gênant d’ailleurs, car il fait si chaud ! Le matin seulement, un petit vent frais se fait légèrement sentir. On trouve de l’eau facilement, ce qui est vraiment appréciable. Tous les jours nous allons à l’exercice. Exposés durant de longues heures aux rayons ardents du soleil, la plupart des hommes ne tardent pas à tomber malades et après chaque manœuvre, ce sont des files d’attente entières de brancards emportant les fiévreux, qui se dirigent vers l’infirmerie. Et au bout de quelques temps, nous déplorerons même plusieurs morts. Vers la mi-juillet, nous exécutons une marche dont les soldats du 3ème Bataillon du 412ème se souviendront longtemps. Partis à 4 heures du matin avec sac, fusil et couverture, nous arrivons seulement vers 9 heures du matin au sommet. Nous sommes à une très haute altitude et nous sommes déjà bien fatigués. Pourtant, il nous faut redescendre après avoir mangé la soupe et fait une sieste. Il est environ 2 heures de l’après-midi. Le soleil brûlant nous aveugle, les cailloux du chemin meurtrissent les pieds à travers les chaussures et ce n’est qu’à 6 heures du soir que brisés de fatigue, tenant difficilement debout, trempés de sueur, nous arrivons au camp. Ce fut d’ailleurs la dernière manœuvre que nous devions faire, à part quelques exercices de bataillon. Nous en avons su la cause : des Spahis étaient sortis de leurs tentes pour nous voir revenir de cette fameuse marche et parmi eux, se trouvait leur capitaine qui, en nous voyant arriver dans ce triste état, est allé trouver notre commandant et lui a dit que, sous un climat pareil, s’il continuait à nous faire exécuter de pareilles marches, dans quelques jours, il ne lui resterait aucun homme. Le commandant se rendit à la raison et après, nous avons été tranquilles.

Quelques jours plus tard, le capitaine de la 9ème Compagnie me fait appeler et me demande si je voudrais être infirmier. J’accepte et je m’installe à l’infirmerie du camp. Nous sommes six infirmiers, plus le caporal. Je suis beaucoup plus tranquille, bien que nous ayons beaucoup de travail. Quelques mois s’écoulent de la sorte. Les courriers avec la France sont assez réguliers et les réponses ne mettent que 15 ou 20 jours à nous parvenir. Les classes 15-16-17 quittent Alexandrette au cours des premiers jours du mois de septembre pour regagner la France afin d’être démobilisés. Tout heureux, nous les regardons partir car dans quelques temps, c’est sûr, le tour de la classe 18, la mienne, viendra.

Le pays est assez tranquille. Quelques tribus nomades de bédouins attaquent de temps en temps les colonnes envoyées pour les réduire mais c’est de loin que nous entendons parler d’une attaque sérieuse. Fin septembre, des infirmiers sont demandés à Alexandrette. Nous sommes 2 à y descendre le soir même. L’hôpital y est archicomble et nous avons du travail par-dessus la tête mais nous sommes assez bien nourris. Peu de temps après, je suis atteint de la fièvre palludéenne qui monte rapidement jusqu’à 41°. Pendant 15 jours, la fièvre ne diminue pas puis un mieux se fait sentir. Le Major de l’hôpital me fait remonter au bout d’un mois et demi au Camp des Sources pour ma convalescence. Au camp, on m’apprend que ma Compagnie est partie depuis quelques jours pour Dörtyol à 35 km de là. Une araba m’y mène. Quelques km avant d’y arriver, nous franchissons la frontière de la Cilicie. La Compagnie est arrivée depuis près d’un mois et logée dans des casernes turques où ils sont assez bien. Dörtyol est le pays des oranges et comme c’est la pleine saison, les civils du village, composés surtout d’Arméniens, nous en apportent de pleines corbeilles. Pour ma part, je suis assez heureux autant qu’on peut l’être à des milliers de km de ceux qui me sont chers. Des bruits courent que nous n’allons pas tarder à partir pour Marash. Le médecin me dit que rien de bon ne va nous arriver dans ces contrées peuplées de « Tchétés », le mot turc qui veut dire bandits. Quelques jours plus tard, nous nous mettons en route vers Katma. On est le 2 décembre 1919.

4ème partie : de Dörtyol à Marash

Nous avons deux jours de marche à faire pour aller à Tropak-Kale où nous devons prendre le train. Ces deux jours de marche sont très durs. Une mauvaise route et pour comble de « bonheur », la pluie ne cesse de tomber. A Tropak-Kale, nous embarquons et après une nuit passée dans les wagons, le train part. Après quelques km dans la plaine, le train s’engage dans les montagnes jusqu’à Islahyié, but du voyage. Une fois les tentes montées, nous couchons dans l’herbe près de la gare. Il pleut toujours à torrent. Le lendemain, la colonne composée de la 9ème, de la 11ème Compagnie et trois batteries du 2ème de Montagne, se met en route pour Marash à 80 km. La pluie fait rage et nous avançons à grande peine car la route est remplie d’ornières pleines de boue. Et en arrivant, il faut à nouveau monter les tentes pour se coucher. Le village de « Bel Punar » se trouve à proximité mais seuls les malades et les infirmiers dont je fais partie, peuvent coucher dans les maisons. Le lendemain, même chose. Celui qui n’est pas passé par des situations semblables, peut à peine se figurer toute la misère de ces deux journées de marche. A la nuit, nous arrivons à El-Oglou, un village comme Bel-Punar, qui est entièrement habité par des bandits qui ne se manifestent pas. La dernière journée de marche est un peu meilleure car la pluie a cessé et c’est sans encombre que nous arrivons à Marash, une ville de 70 000 habitants dont 20 000 sont Arméniens. Elle est tristement célèbre pour les massacres qui ont lieu régulièrement par les Musulmans envers les Chrétiens. C’est une des villes les plus sales et les plus détestables que j’ai vues durant mon séjour au Levant.

5ème partie : Marash, les colonnes

A notre arrivée, des milliers d’Arméniens sont aux abords de la ville, attendant notre arrivée pensant que nous amenons la sécurité dans le pays. La vue de nos uniformes « Bleus Horizons » cause beaucoup de joie à ces pauvres gens. Nous sommes cantonnés dans les bâtiments entourant une église catholique où les pères sont nous font un très bon accueil et nous sommes assez bien logés. La police de Marash est très sérieuse et les patrouilles parcourent la ville, ne permettant aucun rassemblement de plus de trois personnes et arrêtant immédiatement tout Turc porteur d’une arme quelconque, pistolet, poignard ou autre … De temps en temps, des colonnes sont envoyées pour réduire les bandits de la montagne. J’ai fait partie de trois de ces colonnes.

Pour la première, partis à 7 heures du matin, nous avons marché toute la journée et monté les tentes aux abords d’un village pour la nuit. Le lendemain à 5 heures, nous repartons et vers 10 heures, nous recevons des coups de feu d’un village sur notre droite. La fusillade dure toute la soirée et cesse à la nuit. Le lendemain matin on se met en route pour le retour. A un pont situé à 25 km de Marash, des cavaliers turcs nous attaquent. Tout près d’eux se trouve un village. Les pièces de 65 se mettent en position et au bout de quelques minutes, les maisons sont en feu et les cavaliers se retirent à toute allure. Aucune perte de notre côté et c’est sans encombre que nous arrivons à Marash.

Ma deuxième colonne a eu lieu le 8 janvier 1920.

Ma troisième colonne a eu lieu le 10 janvier 1920. La colonne dont nous allions à la rencontre a été attaquée tout le long du chemin et a subi des pertes. A El-Oglou, le général Quérette fait appeler un gendarme turc du village et lui dit d’aller avertir les habitants que si un seul coup de fusil est tiré par eux, le feu serait mis immédiatement aux quatre coins d’El-Oglou. Grâce à ces paroles énergiques, nous regagnons Marash sans risque.

6ème partie : la bigorne (= bagarre)

Dans la ville de Marash, vers 2 heures de l’après-midi, une fusillade éclate. Les patrouilles françaises parcourant la ville sont attaquées par les Turcs réfugiés en grande partie dans les mosquées. Des patrouilles françaises réussissent à regagner leur cantonnement mais d’autres ne sont jamais arrivées. La majorité des troupes est cantonnée à la caserne ou dans les églises. Toutes sont bien placées pour se défendre. Le général Quérette et son quartier général sont à l’hôpital américain. Des familles entières d’Arméniens arrivent pour se réfugier dans les églises, ayant la crainte d’un massacre qui d’ailleurs, ne tarde pas à se produire. Les tirs durent toute la nuit avec des alternatives de violences et d’apaisements. Une petite mosquée en face de l’église, nous gêne beaucoup et ce n’est qu’avec de grandes précautions que nous pouvons circuler dans la cour. La question la plus angoissante pour nous, est celle des vivres. Il était prévu du ravitaillement pour deux jours et ce temps étant écoulé, c’est à l’aide de pelles, de pioches et de grenades, que nous pratiquons des brèches dans les murs en terre, par lesquelles nous pillons tous les environs.

Des blessés arrivent de temps en temps dans la salle où l’on a installé l’infirmerie. Beaucoup sont atteints très grièvement car dans cette guerre, c’est à bout portant qu’on se tire dessus. Les agents de liaison ont pu rapporter des médicaments. Il fait un froid terrible et la neige tombe en abondance dans cette ville en flamme de tous côtés, car maisons turques et arméniennes sont en feu. Les Turcs, ne pouvant rien contre les troupes françaises bien retranchées, pénètrent dans les maisons arméniennes et massacrent sans pitié, hommes, femmes, enfants et vieillards. 8 000 de ces malheureux trouvent la mort sous le poignard des Turcs qui eux aussi, subissent des pertes très élevées durant ces trois semaines de bagarre. Vers le 7 février 1920, deux avions survolent Marash à une haute altitude. Le 8 février, du clocher de l’église, nous apercevons une grande colonne alliée qui se dirige vers la ville. Des officiers de tirailleurs faisant partie de cette colonne, réussissent à venir jusqu’à notre cantonnement. Ils nous disent que la colonne ne doit pas pénétrer dans Marash mais seulement en maitriser les abords. Le soir venu, nous nous couchons avec l’espoir que ce massacre va se terminer car l’artillerie française tire sans arrêt.

A 11 heures du soir, tout est calme dans la salle d’infirmerie quand la porte s’ouvre sur le capitaine Joly, de l’état-major du général et sur le lieutenant Ducreté de la 9ème Compagnie. Le capitaine s’adresse au médecin et dit : « Levez-vous et habillez vos blessés ! Dans cinq minutes nous quittons la ville ! ». En 2 mn, on est prêt. Pour les blessés, c’est une autre affaire. Ils sont une quinzaine plus ou moins gravement atteints. Beaucoup ne peuvent pas s’habiller du tout et on doit le faire chacun leur tour. Au bout d’1/4 d’heure, tous sont prêts, sauf trois qui sont absolument incapables de tenir debout. Suivi des autres, nous sortons de l’infirmerie et on regarde de tous côtés. Plus un Français ! Les Arméniens qui n’ont pas pu les suivre nous disent qu’ils sont partis depuis déjà dix bonnes minutes. L’idée de les rejoindre nous traverse la tête mais de quel côté aller avec nos 12 blessés pour qui chaque pas est une souffrance ? La mort dans l’âme, nous regagnons l’infirmerie. En chemin, nous trouvons un Français valide qui a été abandonné dans un poste. Nous organisons tant bien que mal un essai de résistance. Des fusils sont donnés par nos soins aux Arméniens capables de se défendre, et nous plaçons des hommes de garde à toutes les issues. Le 11 février au matin, au lieu des bleu-horizon et des kakis de la veille, ce sont des groupes de Tchétés qui parcourent la vallée. La fusillade dans la ville a complètement cessé. Qu’allons-nous devenir ? Plusieurs centaines de Turcs entourent l’église, porteurs de torches enflammées, avec l’intention de nous brûler vifs. Nous possédons deux fusils mitrailleurs et toute la journée, aidés des Arméniens, dont pourtant le courage est loin d’être la vertu principale, nous parvenons à tenir les bandits en respect. Nous apercevons par la fenêtre 2 Américains portant un drapeau blanc et parlementant avec les Turcs afin que ces derniers laissent la vie sauve aux Arméniens et aux Français réfugiés dans l’église. Nous sommes sauvés mais prisonniers !

7ème partie : De Marash à Césarée

Le 11 septembre 1920, après avoir mangé la soupe, avant le lever du jour, nous nous mettons en route. Nous sommes 150 en tout. 28 Français, 25 Sénégalais capturés depuis peu et environ 95 Arabes. Accompagnés d’une douzaine de gardiens à la mine féroce, nous partons avec dans nos musettes, 6 petites boules de pain, la ration de trois jours. En effet, le premier village où nous devons loger, se trouve au-delà de la chaine de montagnes à 120 km d’ici. Les premiers kilomètres sont une course plutôt qu’une marche. Les Turcs et les Arabes, bien chaussés, courent à l’avant. Les Français et les Sénégalais, pieds nus pour la plupart, les suivent à grand’ peine. Les coups de bâton et de crosses de fusils pleuvent. Nous suivons dans la montagne des sentiers où nous nous cramponnons avec les mains pour gravir les pentes abruptes. Peu après, un Français malade de la dysenterie depuis longtemps déjà, meurt de fatigue et d’épuisement. Il est enterré hâtivement par deux d’entre nous. A la nuit, nous arrivons à une vallée où nous devons passer la nuit. Il fait un froid terrible et nous ne sommes pas bien vêtus : les ¾ n’ont pas de chemises et sont habillés en toile. Les deux journées suivantes sont comme la précédente. Enfin, après trois jours de misère impossible à décrire, brisés de fatigue, les pieds en sang, nous arrivons à Kulchek, un gros village. On nous conduit à une caserne où nous devons passer la nuit. Nous y sommes assez bien mais nous ne pouvons même pas sortir pour aller à la fontaine. Le lendemain à 4h00 du soir, munis de deux galettes, nous repartons. Nous avons 16 km à faire mais ce n’est plus la montagne, c’est un chemin. Après quelques heures de marche au pas de gym, nous arrivons à la nuit noire, à un village de Tcherkesses. Les Tcherkesses sont des hommes originaires du Caucase tirant un peu sur le type russe.

Il pleut à torrent et sous la pluie battante, nous grelottons en attendant qu’on nous trouve un logement. Ils nous entassent dans la mosquée. Le lendemain matin, nous repartons et nous marchons depuis le lever du jour jusqu’au coucher. La nuit, nous couchons dans des étables et parfois le matin, nous avons mangé une méchante galette d’orge épaisse comme une feuille de papier à cigarette. Au bout de huit jours, nous arrivons à Asisia, une ville assez grande où nous sommes traités humainement. Un jour de repos et une nourriture mauvaise mais abondante, nous rendent un peu d’espoir. Dans trois jours nous devons arriver à Césarée, une grande ville d’Asie Mineure.

Notre marche se poursuit dans les mêmes conditions. Tous plus ou moins blessés aux pieds, nous avançons péniblement mais malheur aux retardataires. Enfin, après onze jours de misère sans nom, nous apercevons au loin Césarée.

8ème partie : Césarée

Nous pénétrons dans la ville et sommes conduits dans une église. La température de cette contrée est beaucoup plus froide que celle de Marash.

A peine arrivés, nous apprenons à notre grande stupéfaction, que nous ne sommes pas les seuls prisonniers en Turquie. Le 28 septembre 1920, la porte de notre prison livre le passage à ceux qui seront désormais nos compagnons de captivité. Ils sont 350 dont plusieurs adjudants et sergents. Beaucoup ont les pieds abimés par la route qu’ils viennent de faire et beaucoup sont d’une maigreur effrayante. Nous sommes piètrement nourris : ¼ de bouillon où nagent quelques pommes de terre ou quelques fayots, et assez souvent l’inévitable boulgour qui sert de nourriture. La boule de pain que nous touchons très irrégulièrement, est la seule chose qui nous empêche de tomber d’inanition.

Vers le 15 octobre, on nous conduit à quelques pas dans un orphelinat de fabrication européenne qui servait d’école dirigée par des maîtres français. Les chambres bien planchées et garnies de fenêtres vitrées, nous garantissent de la rigueur de l’hiver. Un robinet placé dans le fond de la cour, donne de l’eau en abondance. La ville de Césarée possède une importante mission américaine qui va s’occuper de nous. On nous distribue à chacun, deux couvertures, une chemise, un caleçon et un pantalon. Ainsi logés et habillés, nous reprenons un peu d’espoir. Mais la libération se fait attendre. Les jours et les mois passent et rien ne vient. L’hiver est très rude. La neige tombe en abondance et couvre la terre de plus de 60 cm. Vers la fin de décembre, dans un petit bâtiment situé au fond de la cour, une cuisine est installée et depuis nous avons de la nourriture en suffisance (pommes de terre, haricots, lentilles et boulgour), avec très rarement de la viande.

Depuis la mi-novembre, nous pouvons écrire de temps en temps et donner une adresse. Vers la fin du mois de janvier 1921, quelques-uns commencent à recevoir des lettres. Nous apprenons qu’un armistice vient d’être signé le 14 mars 1921 et que les délégués de Mustapha sont partis pour l’Europe afin de signer la paix. Quelques temps plus tard, je reçois quelques lettres qui m’ont fait un réel plaisir car il y avait longtemps que je ne savais pas ce qu’étaient devenus ceux qui me sont chers.

Le soleil printanier a eu tôt fait de fondre la neige et nous attendons avec impatience l’ordre de reprendre la route qui mène à la voie de chemin de fer et qui sera la dernière étape nous conduisant à la délivrance et peu de temps après, à la libération définitive.

Nous sommes le 29 avril 1921.

2019

Conférence Louis MANDRIN, Brigand ou héros ?

Résumé

Situation politique et géographique de la France et de la Savoie en 1725

Le futur LOUIS XV est baptisé le jour de sa naissance au château de Versailles par Henri-Charles du CAMBOUT, duc de COISLIN, évêque de Metz, premier aumônier du roi et neveu de notre prieur de Gaye. LOUIS XV ne sera pas un roi guerrier mais subira la guerre de 7 ans avec l’Angleterre et aussi avec la Prusse qui veut s’emparer des provinces italiennes possédées par la France. Côté Savoie, le duc VICTOR-EMMANUEL II de Savoie, possède la Savoie et la Sicile, et échange cette île lointaine avec l'empereur d'Autriche contre la Sardaigne plus proche. La Sardaigne ayant le statut de royaume, il portera désormais le titre de « Roi de Sardaigne ».

Le système des impôts et des fermiers généraux

La Ferme générale et les fermiers généraux qui sont les relais de l’Etat pour le prélèvement des impôts dans les provinces de France.

Les impôts indirects comme la gabelle sur le sel, les aides sur les boissons, les traites ou douanes, sont collectés par la Ferme Générale. Cette organisation comprend 40 Fermiers généraux dont le brevet est vendu par le Roi ; 250 Sous-fermiers sont répartis en province avec des milliers de directeurs, inspecteurs, contrôleurs, commis, receveurs, brigadiers, agents du fisc aussi appelés « les gâpians » (qui sont des oiseaux qui cherchent de la nourriture dans les interstices des rochers en bord de la mer). A ce système on ajoute une milice, des lois d’exception et des tribunaux spéciaux dont les juges sont nommés par les Fermiers eux-mêmes. Les produits du sol, vin, sel, tabac, la fabrication et le transport de marchandises, les ventes et transactions sont frappés de droits onéreux, mais ceux-ci sont prélevés selon le bon vouloir des Fermiers généraux. Le principe est que le Fermier général doit remettre chaque année dans les coffres de l’Etat la redevance fixée par son bail de 6 ans. Mais ensuite il est libre d’appliquer les tarifs qu’il veut auprès des contribuables et ce qu’il verse à l’Etat ne représente donc qu’une infime partie de ce que le Fermier a prélevé. Très riches, corrompus et cupides, ces 40 Fermiers sont méprisés par la noblesse et haïs par le peuple qui les nomment « les pillards généraux ».

Qui est la famille MANDRIN ?

Louis MANDRIN est né à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs en Isère près de Grenoble le 11 février 1725. Il est fils de François-Antoine MANDRIN, marchand-boutiquier et maquignon à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs et de Marguerite VEYRON-CHURLET, aussi issue d’une famille de commerçants. C’est une famille ancienne et de vieille bourgeoisie : L’ancêtre de Louis, Moïse MANDRIN, était marchand à Bressieux. Il en était même le Consul et avait épousé Marguerite GUILLET issue d’une famille de notaires. Maurice, fils ainé de Moïse MANDRIN, fut également Consul à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs où la famille vit depuis 1617. C’est lui qui achète une « maison noble » de 3 étages qui sera la maison de famille des MANDRIN à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs à partir de 1644. Son fils Pierre-Maurice, né en 1655 fut instruit au collège des Jésuites de Grenoble. L’un de ses fils François-Antoine est le père de Louis MANDRIN. Malheureusement, ce dernier meurt prématurément en janvier 1742. Louis, malgré son jeune âge, suit les traces de son père dans le commerce des chevaux et des mulets aux grandes foires de la région, achète aussi des terres, construit des écuries, loue des prairies. A 20 ans, c’est un maquignon d’expérience. Mais la vie est difficile et Louis MANDRIN s’endette sans pouvoir rembourser.

Suit une longue descente aux enfers

Le 1er mai 1748, il conclut avec les banquiers de Lyon et les fermiers généraux un contrat pour la fourniture de 97 mulets harnachés destinés aux troupes du maréchal de Belle-Isle engagées dans l’Italie du Nord. Pour financer les achats des bêtes et du matériel, il engage tous ses biens ainsi que l’aide financière de 2 compagnons, Claude BRISSAUD et Pierre JACQUIER. Les 3 hommes conduisent les mulets par la vallée du Rhône jusqu’à Arles puis arrivent à Nice le 27 mai 1748. En juin, ils transportent du riz, du pain et du bois aux camps de Menton et Vintimille mais perdent plusieurs mulets dans des précipices. Par manque de chance pour eux, le maréchal de Belle-Isle qui négociait l’évacuation de l’Italie, renvoie une partie de ses troupes en France, ce qui entraine une importante réduction des besoins de subsistance : les mulets de MANDRIN sont donc devenus inutiles. En regagnant le Dauphiné, de nombreuses bêtes tombent malades et meurent ou sont vendues dans des conditions très désavantageuses. A l’arrivée à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, il ne reste que 16 mulets. Une catastrophe !!! En effet, le contrat ne prévoie des indemnités que pour les mulets tués au cours d’opérations militaires ou ayant péris au passage d’un gué. Louis MANDRIN s’adresse à l’administration des Fermes mais il n’obtient rien.

C’est le point de départ de la haine de Louis MANDRIN contre les Fermiers généraux qui n’ont pas honoré leurs engagements, lui faisant perdre 40 000 livres.

L’escalade continue. En effet le 29 mars 1753, le représentant de l’intendant vient pour procéder au tirage au sort des hommes appelés à servir dans la milice qui complète l’armée régulière, le principe étant un tirage au sort d’hommes de 18 à 40 ans qui doivent faire leur service (nobles et bourgeois étaient exemptés). Impossible de s’y soustraire sauf si un appelé parvient à arrêter un déserteur ou un réfractaire… Evidemment ce système amène de fortes tensions dans la population. Claude BRISSAUD, l’ancien associé de Louis MANDRIN demande au délégué de l’intendant la permission que son fils Benoît soit dispensé en raison de l’extrême pauvreté de la famille, de ses dettes à rembourser et du handicap dont le père souffre. Refus du délégué. Le fils BRISSAUD décide donc de fuir et est déclaré réfractaire. Un laboureur d’un village voisin, Pierre ROUX, désigné par le sort, décide de capturer Benoît BRISSAUD pour être lui-même libéré de la milice. Louis MANDRIN soutient Benoît BRISSAUD et une fusillade a lieu. Le père et le frère de Pierre ROUX sont tués. Benoît BRISSAUD est arrêté puis pendu, Louis MANDRIN, parvient à s’enfuir mais est exécuté par effigie et déclaré hors la loi par le Parlement de Grenoble, ce qui l’amène dès lors à vivre dans la clandestinité (dans des grottes, des forêts), en cavale permanente.

Quinze jours plus tard, Pierre, le frère de Louis MANDRIN, est accusé de faux-monnayage (fabrication de fausse monnaie) et arrêté sur dénonciation puis condamné à mort le 21 juillet 1753 et pendu le même jour place du Breuil à Grenoble.

Mandrin, capitaine des contrebandiers

C’est à ce moment que Louis MANDRIN entend parler d’un contrebandier local, Jean BELLISSARD. Le 25 juillet 1753, ce BELLISSARD et sa bande, venant de Savoie franchissent la frontière et envahissent la ville de Pont-de-Beauvoisin pour délivrer un de ses hommes détenu par le directeur des Fermes. Louis MANDRIN décide d’entrer dans cette bande. On suppose que les qualités de MANDRIN devaient être éclatantes pour que la passation se fasse et que BELISSARD accepte d’être sous les ordres de MANDRIN. De plusieurs sources, il semble que MANDRIN ait eu une vocation militaire qui en a fait naturellement un commandant incontesté de sa bande. Même l’abbé REGLEY, notoirement anti-MANDRIN, auteur de la première histoire de Louis MANDRIN après sa mort, concède qu’il avait une éloquence naturelle qui persuadait facilement, une imagination vive, du courage pour former de grandes entreprises et de l’audace dans le succès.

Mandrin est décrit ainsi : teint clair, cheveux longs et bouclés, blond tirant sur le roux, yeux marron clair, taille moyenne de 5 pieds 4 pouces (1,71m), traits du visage assez accentués, nez un peu fort, bouche assez grande, mâchoire carrée, menton pointu et fourchu. Il est naturellement gai et ses compagnons l’ont surnommé « Belle Humeur ». Sa nature est ardente et explosive mais il évolue vers une grande civilité et de bonnes manières. Il fume beaucoup et a un penchant pour la boisson et la bonne chère. Côté vestimentaire, il porte un habit gris à boutons jaunes, un gilet de panne rouge, une ceinture de soie rouge et verte dans laquelle il cale un coutelas et 2 pistolets qu’on retrouve sur les portraits faits de Mandrin. Au cours de sa première campagne, il s’empare d’un chapeau en feutre noir galonné d’or que portait un brigadier des Fermes.

Les membres de sa bande sont recrutés parmi les soldats français déserteurs et des officiers réformés en raison de leur bonne connaissance des armes ; les criminels ne sont pas admis. La bande ressemble à une armée possédant mousquets, pistolets de ceinture, 2 pistolets d’arçon, 2 pistolets de poche et couteaux de chasse). Les contrebandiers montent des chevaux de montagne de petite taille, très robustes et agiles à la fois.

En quoi consiste au juste la contrebande ?

La lourdeur des impôts indirects favorisent la contrebande en particulier en Dauphiné, province pauvre et frontalière avec la Savoie qui n’est pas française. Les contrebandiers sont appelés des margandiers ou camelotiers. Avant 1700, la contrebande est une ressource pour les très pauvres gens qui transportent sur leur dos des petites quantités de marchandises par les chemins détournés de montagne : on les appelle les « porte-cols ». Le plus souvent il s’agit de sel, d’allumettes soufrées et de tabac. Mais plus tard, la contrebande se pratique en bandes très organisées aussi bien dans l’achat, la revente, le stockage, le transport, les relais, les filières ainsi que le contrôle et la protection des marchandises. La bande de MANDRIN compte entre 12 (selon le tribunal de Valence qui le jugera) et 100 contrebandiers à cheval (selon l’espion MARSIN à la solde du Roi). L’augmentation des soldats déserteurs permet un recrutement facile et qualifié. Les marchandises de contrebande évoluent au cours des années et au tabac, on ajoute des tissus, et aussi beaucoup d’armes et de livres de prières destinés aux protestants car la Réforme de Luther et le Calviniste font beaucoup d’émules dans cette région. La Suisse et la Savoie constituent les refuges de la troupe de MANDRIN et c’est également là que les contrebandiers s’approvisionnent et constituent leurs dépôts d’armes, de marchandises et d’argent. La Suisse accueille avec bienveillance ces hommes sur son territoire car ils contribuent activement à l’exportation de nombreux produits de son agriculture et de son industrie : tabac, tissus, montres, bijouterie. Le trafic illicite de tabac s’est organisé en France dès que Colbert a déclaré privilège royal la vente de tabac en 1674. En 1730, le tabac rapporte 7 millions et demi de livres tournois à l’Etat et plus de 30 millions en 1789. Il s’agit de tabac à priser et à chiquer. Les prix pratiqués par les contrebandiers sont très attrayants car là où les Fermes vendent 5 livres les 500 g de tabac, la contrebande les vend 50 sols. Et sur cette marchandise, MANDRIN fait déjà un beau bénéfice puisque le tabac est acheté en Suisse 18 sols les 500 g. Il y a aussi les tissus et toiles de coton peintes aux Indes interdits en France car ils font concurrence aux manufactures royales. Également les mousselines et flanelles de Suisse et les montres et bijoux de Genève, du vin, des alcools, de la poudre de chasse, et comme dit précédemment, des livres pieux imprimés en Suisse pour les protestants. Il a même été rapporté que la Suisse élève à l’intention des contrebandiers des chevaux d’une qualité supérieure qui jouent un grand rôle dans le succès de la bande à MANDRIN.

Qui achète les marchandises de contrebande ?

Le peuple est la cible des Fermiers généraux. Le sel est taxé. Mais une famille qui ne consomme pas assez de sel, est contrainte de payer une amende ! La population soutient les contrebandiers. Les paysans, les cabaretiers, certains curés de campagne donnent facilement asile aux contrebandiers ou acceptent de cacher leur marchandise. Les valets de campagne reçoivent parfois la permission de leurs maîtres de s’absenter pour servir de guides dans la montagne. Le commandant des troupes du Dauphiné écrit en 1754 qu’il est persuadé que certains gentilshommes toléraient aussi les dépôts de contrebande dans leurs châteaux. Il affirme aussi que le contrôleur général d’Auvergne De BOISLILLE lui a signalé que plusieurs nobles de sa province faisaient savoir au son du tambour que celui s’enrôlerait dans le régiment des faux-sauniers (la contrebande du sel), se verrait attribuer un cheval et 60 livres Tournois. Certains faisaient sonner le tocsin à l’approche des bandes de margandiers afin d’avertir la population. Le développement de la contrebande amène le ministre de la Guerre à faire stationner en 1754 un détachement de 1 000 fusiliers et 500 dragons commandés par le colonel Alexis de La MORLIERE dans la région de Pont-de-Beauvoisin, un point névralgique à la frontière entre France et Savoie, ainsi qu’un cordon allant du Jura jusqu’à la Méditerranée. L’historien Louis BLANC estime à 150 000 hommes mobilisés ! Quand on sait que MANDRIN déjouera longtemps ce dispositif, on en déduit la grande admiration que ses contemporains vouent au petit maquignon de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs pour ses actions d’envergure et pleine d’audace. STENDHAL écrit : « MANDRIN a eu 100 fois plus de talent militaire que tous les généraux de son temps. Il est évident que pour parvenir à occuper des villes bien défendues et s’y comporter en maître, il faut de l’intelligence, de l’esprit de décision et de l’audace ».

Louis MANDRIN organise 6 campagnes de contrebande en France au cours de l’année 1754.

Petit résumé : 1ère campagne du 2/01 au 05/04/1754 vers Romans, St Etienne de St Jouarre, et Rodez.

2ème campagne du 06/06 au 09/07/1754 vers la vallée du Grésivaudan, Montélimar, Millau, Saint Rome du Tarn, St Affrique, Rodez, Mende. A partir de ce moment, en France et à l’étranger, MANDRIN est appelé « Capitaine général des contrebandiers ».

3ème campagne en juillet-août 1754 à travers la Franche-Comté, puis Lyon et l’Auvergne.

4ème campagne du 20/08 au 05/09/1754 vers Brioude et Montbrison.

5ème campagne du 04/10 au 29/10/1754 (la plus importante entreprise par MANDRIN) vers Nantua, Bourg-en-Bresse, Roanne, Thiers, St Etienne, Cluny. Au cours de cette campagne, Mandrin aurait proposé à l’intendant de Bourgogne et de Bresse de quitter la contrebande pour devenir soldat du Roi, sollicitant du même coup la grâce du Roi. A quoi le ministre de la Guerre répondit : « Concernant l’amnistie qui vous a été demandée pour MANDRIN, comme il a été condamné à mort pour fausse monnaie, il ne doit point espérer de grâce, et d’ailleurs il serait de mauvais exemple de traiter avec des gens de cette espèce ». On voit dans ce refus la confusion entre Louis et son frère Pierre. Et l’intendant de regretter cette décision qui aurait fait rentrer MANDRIN dans la légalité, au vu de ses qualités de commandement et tactique militaires.

6ème campagne du 15/12 au 26/12/1754 vers Besançon, Beaune, Autun, la Provence, le Comté de Nice, le Piémont tet Turin. Pour la 2nde fois, Mandrin est blessé et son lieutenant est fait prisonnier.

L’enlèvement de MANDRIN en territoire sarde et condamnation

En Suisse et en Savoie, MANDRIN vit très confortablement et fréquente la haute noblesse de la région et les meilleures familles, y compris les présidents du parlement de Grenoble appartenant au royaume de France mais qui vivent en Savoie. Le cantonnement régulier de sa troupe est situé à une lieue de la frontière française, au château de Rochefort en Novalaise, propriété de M. PIOLENC de THOURY, justement président du parlement du Dauphiné. Sur dénonciation du lieu où se trouve MANDRIN en Savoie, une opération d’enlèvement est décidée. Dans la nuit du 10 au 11 mai, 500 hommes composés d’argoulets (Soldat de cavalerie légère et arquebusiers à cheval) et d’employés des Fermes, franchissent la frontière franco-sarde par un gué de la rivière Guiers-vif et envahissent la cour du château de Rochefort en Novalaise. MANDRIN et son lieutenant SAINT PIERRE le CADET sont fait prisonniers et le colonel de la MORLIERE qui attend sur la berge de l’autre côté de la frontière, les fait conduire aussitôt vers Valence où ils sont incarcérés. La commission de Valence a été créée sur demande des Fermiers généraux le 31 mars 1733 « pour instruire et juger toutes les affaires criminelles en rapport avec le port d’armes et le trafic de marchandises prohibées et du tabac en particulier ». En un peu plus de 30 ans, 766 accusés de contrebande seront condamnés à la pendaison (dont une femme), à être rompus vifs, à la roue ou aux galères. Les magistrats de Grenoble appellent cette Commission « le tribunal du sang ». Huit heures d’interrogatoires par jour et une instruction de 10 jours sans entendre aucun témoignage en faveur de MANDRIN, qui reconnait les faits de contrebande mais nie les assassinats. Il est établi que Mandrin n’a pas subi la torture et qu’il n’a pas dénoncé ceux de sa bande que le tribunal ne connaissait pas. Le jugement est rendu le samedi 24 mai 1755 au soir et notifié au prisonnier le 26 mai par le greffier de la Commission. Après l’énumération des crimes imputés, MANDRIN est condamné à être rompu vif, le jour même à 5h00 du soir.

Conséquences diplomatiques de « l’affaire MANDRIN »

Le marquis d’ARGENSON, frère du ministre de la guerre, écrit : « MANDRIN a été pris dans un château de Savoie, à quatre lieues de la frontière … il y a eu violation de territoire ». Le roi de Sardaigne, invoquant le mépris des lois internationales (non seulement il y a eu violation des droits de souveraineté, mais aussi enlèvement avec violence de personnes jouissant de l’immunité), présente ses vives protestations à LOUIS XV et ses exigences : restitution des prisonniers, indemnités de dommages, et sanctions contre les responsables de l’expédition. On se doute que le roi de Sardaigne se soucie peu de MANDRIN, qu’il considère comme un brigand mais il ne peut tolérer la violation de sa souveraineté, même de la part du plus grand monarque d’Europe. Les Anglais exultent et proposent que le Piémont intègre l’alliance anti-française. Malheureusement la commission de Valence statue en urgence alors que l’échange des lettres diplomatiques entre les 2 royaumes est très lent. Louis XV est contraint d’envoyer ses excuses solennelles au Roi de Sardaigne et de nommer un ambassadeur de très haute lignée auprès du Roi de Sardaigne pour le représenter noblement.

Alors, MANDRIN Brigand ou Héros ?

Voltaire est admiratif et écrit dans une lettre du 14 janvier 1755 : « ce MANDRIN a des ailes et a la vitesse de la lumière. C’est un torrent, c’est une grêle qui ravage les moissons dorées de la Ferme. Le peuple aime ce MANDRIN qui a l’accord des populations excédées des abus sous lesquels elles succombent et cela lui donne de la vigueur. LE PEUPLE PORTE INTERÊT A CELUI QUI MANGE LES MANGEURS DE GENS ». Dans son œuvre Candide, Voltaire énumère les fléaux de l’humanité : « la vérole, la peste, la pierre, la gravelle, les écrouelles, l’Inquisition et la Chambre de Valence. »

Et comme VOLTAIRE, MONTESQUIEU et STENDHAL se sont accordés à louer sa révolte contre l’ETAT.

Le souvenir de MANDRIN est si ancré dans l’esprit de toute la région, que les habitants de St Etienne de St Geoirs sont appelés les MANDRINOTS.

Exposition photos les rues de Gaye hier et aujourd'hui

2018

Gaye Site Clunisien

L’église de Gaïa est offerte à Cluny en 1079. Huit moines fondent Notre-Dame de GAYE. Une église gothique est édifiée dès 1180, devenant un puissant relais clunisien.

Pendant la guerre de Cent Ans, le monastère et l’église sont détruits par les mercenaires, les Anglais et les Bourguignons mais le domaine est reconstruit grâce à vingt moines qui font ériger une nouvelle église monumentale dotée d’un somptueux tympan, d’une hauteur de voûte majestueuse, d’un déambulatoire et d’un transept magnifiques.

Le 12 décembre 1567 les guerres de Religion viennent à nouveau ruiner le monastère qui est pillé et incendié et les moines assassinés. La reconstruction de l’église se fait sans le transept ni l’abside, seule reste la nef dont la voûte est abaissée, c’est l’église actuelle. A partir de 1731, le doyen Mgr Belland fait détruire les fortifications et combler les fossés, supprimer une partie des bâtiments monastiques et transformer le reste en un logis prieural élégant aux abords d’un gigantesque parc d’agrément.

Le prieuré est supprimé en 1788.

Exposition photos centenaire 14-18

2017

GAYE : L’ÉGLISE SAINT-DENIS,

Ancien prieuré Notre-Dame

Site clunisien

Par Luc Dassens et Claudine PICARD

Situer Cluny dans son époque

Pour les historiens, le Xe siècle est : « un siècle de fer et de plomb », « un désert culturel ».

En ce début de Xe siècle, Charles III, dit « le Simple » est roi de Francie occidentale, et il fait partie de la dynastie carolingienne. Mais cette dynastie est en pleine décomposition, d’une part à cause de querelles familiales, d’autre part en raison des invasions vikings qui ravagent l’Europe. En effet, les carolingiens sont incapables de juguler les incursions scandinaves, contrairement aux Marquis et aux Comtes qui obtiennent quelques succès militaires. Ces victoires ne font qu’augmenter leur prestige, mais aussi et surtout, ils sont plus proches du peuple que ne le sont les Carolingiens.

Cette montée en puissance des nobles locaux, seuls aptes à protéger les populations, conduira à l’inexorable extension du féodalisme et à l’affaiblissement du pouvoir royal.

En 911, Charles III cède la Basse-Seine au chef viking Rollon en échange d’un hommage formel et d’une conversion au christianisme. Cette capitulation signe ainsi l’acte de naissance de la Normandie.

Du point de vue religieux, le déclin amorcé par les Carolingiens entraine dans sa chute l’Église franque qui va vivre une époque de décadence marquée.

Cette désintégration de l’ordre public va provoquer l’accaparement par les laïcs (Comtes, Rois, Seigneurs) des biens ecclésiastiques. Dans la majeure partie de l’Occident, ce sont les seigneurs et les souverains qui nomment eux-mêmes les évêques ou font pressions afin d’imposer le candidat de leur choix, selon des critères totalement intéressés et profanes.

La papauté quant à elle n’offre pas un visage des plus réjouissants : Des papes immoraux issus de grandes familles aristocratiques romaines vont se succéder tout au long du Xe siècle.

Face aux invasions scandinaves qui pillent les abbayes et les monastères, les moines en fuite tentent de réorganiser le monachisme, et des efforts sont entrepris pour libérer au moins partiellement l’Église de l’emprise féodale.

C’est dans ce contexte que va naitre l’abbaye de Cluny.

L’abbaye de Cluny jusqu’à son apogée (Xe-XIIe siècle)

On doit la fondation de Cluny au duc d’Aquitaine Guillaume 1er, dit « Guillaume le Pieux », comte d’Auvergne, de Bourges et de Mâcon.

Il est l’un des représentants de la très haute aristocratie franque et serait né vers 870.

Il va régner plus de 30 ans et se trouve à la tête d’un vaste ensemble comprenant l’Auvergne, le Berry, le Velay, le Gévaudan, la Gothie et le Mâconnais.

C’est le 11 septembre 910 que Guillaume le Pieux fait don à l’abbé Bernon, premier abbé de Cluny, d’établissements monastiques dans le Berry et le Jura, et d’une villa près de Mâcon afin d’assurer son salut.

L’acte de fondation de Cluny est très clair sur les intentions de Guillaume 1er :

« Je donne de ma propre autorité des biens qui sont ma propriété aux apôtres Pierre et Paul : à savoir le domaine de Cluny avec sa cour, sa réserve et la chapelle dédiée à Marie, la sainte mère de Dieu, et à Saint Pierre, prince des apôtres, avec tout ce qui en dépend en fonds, chapelles, serfs de l’un et l’autre sexes, vignes, champs, prés, bois, plans d’eau et cours d’eau, moulins, voies d’accès et de sortie, terres cultivées et incultes, le tout en intégralité. […] Je fais ce don en stipulant qu’un monastère régulier devra être construit à Cluny en l’honneur des saints Pierre et Paul, dont les moines vivront en communauté selon la règle du bienheureux Benoît ».

Mais, contrairement aux pratiques de nominations des abbés dont nous avons parlé plus haut, Guillaume le Pieux, même s’il choisit lui-même le premier abbé, demande expressément que par la suite, les moines désignent eux-mêmes et librement leur supérieur :

« Ces moines, avec tous les biens que j’ai indiqués, seront placés sous le commandement de l’abbé Bernon, qui les dirigera sa vie durant […] Après sa mort, les moines auront le pouvoir et la liberté de choisir comme abbé et recteur un religieux de leur ordre selon la volonté de Dieu et selon la règle de Saint Benoît, sans qu’une quelconque opposition à cette règle religieuse, de notre fait ou du fait de tout autre puissant, ne puisse empêcher cette élection ».

Les premiers abbés qui se succèdent à la tête de Cluny vont chacun apporter leur pierre à la construction d’un ordre clunisien extrêmement puissant et riche.

Bernon fixe les premières règles de fonctionnement de l’abbaye.

Odon obtient du pape Jean XI une certaine autonomie vis-à-vis du pouvoir laïc et favorise l’érudition et la culture des moines. Il impose la dévotion à la Vierge Marie. Mayeul et Odilon organisent la moralisation de la vie des moines et celles des seigneurs. Ils favorisent également l’essaimage des monastères clunisiens sur de larges territoires et en particulier le long des chemins de Compostelle.

Les moines clunisiens, devenus les intercesseurs privilégiés entre les hommes et l’au-delà, prient pour le salut des âmes moyennant des dons généreux.

Hugues de Semour affirme la puissance de Cluny en y faisant construire la plus grande église de l’Occident (elle le restera durant 400 ans).

Mais surtout, Cluny va bénéficier de la formidable réforme du pape Grégoire VII qui incite la restitution à l’Eglise de tous les biens ecclésiastiques détenus par les laïcs. Ces biens, issus de donations, vont renforcer le patrimoine foncier de Cluny, et par les rentrées de revenus qu’ils engendrent, augmenter notablement la puissance de l’abbaye : « Partout où le vent vente, l’Abbé de Cluny rente »

En outre, les privilèges accordés à Cluny par la papauté vont encore accroitre son autonomie, préservant le clergé et ses possessions des convoitises laïques et lui permettre de garder son indépendance. Entre 1050 et 1110, Cluny est alors à son apogée, c’est la naissance de l’Ecclesia Cluniacensis, véritable « état » ecclésiastique organisé autour de deux pôles : le « monachisme » abbatial d’une part et la papauté de l’autre.

Le réseau clunisien poursuit son extension et va s’étendre à toute l’Europe : Italie, Allemagne, Espagne, Angleterre et même en Orient…

La diversité des biens fonciers et immobiliers répartis dans toute l’Europe occidentale rend difficile la détermination exacte du nombre de sites clunisiens. Néanmoins, on peut estimer que les dépendances monastiques de Cluny se chiffrent à peu-près ainsi au milieu du XIIe siècle :

- 883 en France

- 99 en Germanie et en Suisse

- 54 en Lombardie

- 31 en Espagne

- 44 en Angleterre et en Ecosse

- 2 en Pologne

- 5 en Orient

Naissance du site clunisien de Gaye

En soutenant la réforme grégorienne, Thibaud 1er, Comte de Champagne, accentue sciemment l’affaiblissement du roi de France face à la papauté. Il écarte du même coup un rival territorial et assoit un peu plus sa propre autorité sur la Champagne. Ses successeurs et ses vassaux vont ainsi permettre à l’ordre clunisien de s’installer solidement.

C’est le cas lorsque le chevalier Frédéric, propriétaire de l’église de Gaye et de tous les biens y afférents (fonciers, humains, impôts, droits seigneuriaux et rentes) décide de les remettre à Hugues, évêque de Troyes ; celui-ci en fait aussitôt don à l’abbaye de Cluny.

Cette donation qui date de 1079 est considérée comme fondatrice du prieuré de Gaye et une bulle du pape Pascal II en 1109 la confirmera comme possession clunisienne. Ce sont huit, puis rapidement 20 moines envoyés de Cluny qui s’installent au prieuré Sainte Marie de Gaïa en Campanie et en font un lieu important du réseau clunisien.

Dès leur arrivée à Gaye, les moines en font un lieu à l’économie prospère, un lieu de travaux intellectuels et un lieu de prières pour le salut des âmes. L’aisance financière du prieuré permet même au prieur de Gaye de régir le prieuré Saint-Jacques de Troyes, de fonder les prieurés Notre Dame de Rhèges et Notre Dame du Thoult-Trosnay et d’en nommer les prieurs.

Au XIIIe siècle, à l’intérieur d’une enceinte faite de fortifications et d’un fossé protecteur, une immense église gothique avec déambulatoire est construite, jouxtée d’un cloître et d’un scriptorium. Cette construction dispose même d’un déambulatoire, ce qui est très rare en milieu rural et qui montre la puissance du prieuré.

Malheureusement, la Guerre de Cent Ans (1337-1453) passe par là et outre la destruction des bâtiments, ce sont seize moines qui sont assassinés. Mercenaires, Anglais, brigands, Armagnacs et Bourguignons se succèdent pour piller et ruiner le prieuré Notre-Dame de Gaye.

Quand la reconstruction d’une église monumentale est entreprise, ce sont vingt-cinq moines qui vivent à Gaye. Le prieuré est devenu un doyenné. La porte en bois de Notre-Dame de Gaye et le tympan sculpté d’un jugement dernier datent de ce temps de renouveau.

Mais à Cluny, c’est le temps où la commende royale commence à sévir : Jacques Le Roy (abbé de Saint-Florent de Semur et ancien doyen de Gaye), dernier abbé de Cluny élu par les moines, est nommé archevêque de Bourges par François 1er qui, du coup a le champ libre pour nommer le cardinal Jean de Lorraine abbé de Cluny. Celui-ci ne résidera jamais à Cluny.

Concurrencé par les Cisterciens, le réseau clunisien présente des signes de faiblesse. La règle est très souvent mise à mal : vente des Indulgences, simonie, indiscipline, nombreux conflits internes, ... A Gaye, il existe de nombreuses tensions entre les moines et le curé de la paroisse qui doivent cohabiter et se partager l’église Notre-Dame. A plusieurs reprise, le doyen est menacé d’excommunication par l’abbaye-mère.

A partir de 1567, les Guerres de Religion entre catholiques et protestants vont à nouveau ravager toute la région et en particulier, le monastère de Gaye et son église.

L’église qui est rebâtie sur les ruines de la précédente, ne retrouve pas la splendeur d’antan : la hauteur de la nef est abaissée, le transept et l’abside supprimés, les chapiteaux récupérés. C’est l’église Saint-Denis actuelle.

Même si les revenus (dîmes, dons et revenus fonciers) restent importants, le monastère doit se séparer de plusieurs biens.

Outre Pierre-Armand du Cambout de Coislin, le plus célèbre prieur de Gaye, Monseigneur Belland en est un qui « mérite » d’être connu pour une toute autre raison. Plus mondain qu’ecclésiastique, il décide de transformer complètement le monastère à partir de 1735 en supprimant les fortifications (murs, tours, fossés et pont-levis) et les lieux de vie des moines. Il fait planter des tilleuls sur le cimetière paroissial sans se préoccuper de relever les restes des défunts. Il réorganise les bâtiments monastiques en un logis prieural majestueux avec vue sur un gigantesque parc avec jardin à la française et bassins.

Il ne reste que trois moines à Gaye lorsque le Grand Conseil de Louis XVI supprime définitivement tous les monastères relevant de l’Ancienne Observance, en 1788. Les revenus du doyenné sont alors versés à l’évêché de Troyes puis le prieuré est mis en vente comme bien national en 1791 et c’est le Doyen de Gaye, Jean Monin qui l’acquiert.

Conférence histoire des cours d'eau du Sézannais

2016

Conférence film-débat "On the green road" le 16 mai 2016 avec la présence de Siméon BALDIT de BARRAL

On the Green Road, est le projet un peu fou de deux cousins qui ont parcouru 18.000 kilomètres à vélo, à travers 26 pays, afin de mettre des visages sur les questions du changement climatique, de pollution et de dommages environnementaux auprès des populations de pays émergents

Siméon et Alexandre ont décidé de partir à l’aventure à bicyclette pendant un an. Leur objectif ? Montrer ce qu’il se passe dans les pays émergents et donc ce qui est possible de faire en France pour passer à l’action. Ils sont donc partis, caméra à la main, à la rencontre des acteurs du développement durable.

Ce voyage leur a permis de rencontrer des personnes qui tutoient ces réalités de changement climatique, et qui apportent des solutions. Que ce soit associations, chefs de communautés et même des responsables politiques de l’environnement, Siméon et Alexandre parviennent à faire beaucoup avec très peu de ressources, sur une expérience basée sur le partage avec les populations locales.

Une aventure déconcertante pour ces deux jeunes, faite de beaux moments, de galères, de rencontres marquantes, de réflexions profondes et de paysages splendides.

Exposition photos Figures de Gaye

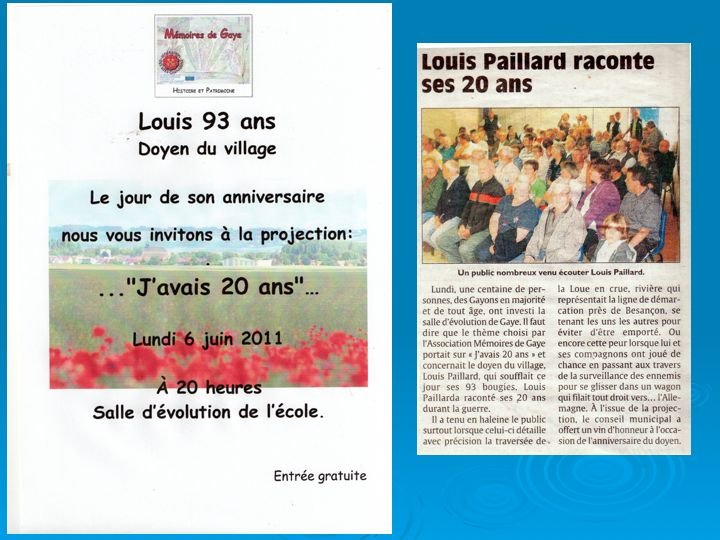

Publication dans la revue CEPS, Le récit de Louis PAILLARD

1ère partie : Louis prisonnier des Allemands

2ème partie : L’évasion de Louis

Publication dans la revue du CEPS,

L’histoire de Pierre-Armand du Cambout de Coislin, prieur de Gaye

2015

Conférence : Qui est Pierre-Armand du Cambout de Coislin, prieur de Gaye ?

Résumé.

La famille du Cambout est mentionnée dans un livre sur la Bretagne par l’historien Kerviller qui décrit les restes d’un vieux manoir, ancien château fort, où vivait le sire Alain du Cambout, chevalier preux de vieille race et serviteur des ducs de Bretagne. Ses descendants servent sous les ordres de Du Glesclin en 1371, ou sont écuyer de la duchesse de Bretagne, capitaines, gouverneurs, conseillers, page du Roi de France, …

Etienne du Cambout est écuyer et échanson du roi de France Charles VI en 1406. Son descendant René du Cambout se marie avec Françoise de Baye, Dame de Coislin qui apporte la seigneurie de Coislin dans la corbeille de mariage. Il est nommé Grand Veneur de Bretagne, Grand Maitre aux eaux et forêts de Bretagne, Commissaire de guerres, … Il sera fait Chevalier de l’Ordre du Roi et capitainede 50 hommes d’armes de ses ordonnances.

Ses 3 fils se partagent les charges. L’ainé, François né en 1542 devient Seigneur du Cambout et seigneur de Coislin, puis est nommé Conseiller du Roi. Il épouse Louise du Plessis-Richelieu, tante d’Armand du Plessis-Richelieu, futur éminent Cardinal. Leur fils ainé Charles, né en 1577 deviendra le 1er Marquis de Coislin à partir de 1634. Son fils Pierre-César qui nait en 1613, se signale au cours de plusieurs batailles (le passage du Rhin à Mayence, la prise de Hesdin et d’Arras. Il meurt en 1641 à 28 ans pendant la guerre de 30 ans contre l’Espagne. De son mariage avec Marie Madeleine Séguier, fille de Pierre Séguier qui est nommé Garde des Sceaux en 1633, puis Chancelier de France en 1635 et durant presque 40 ans (dans l’ombre de Richelieu puis de Mazarin). Il est celui qui instruira le procès de Nicolas Fouquet en 1661, celui qui scelle les lettres de patentes de l’Académie française. Sous Mazarin, Pierre Séguier devient ministre d’Etat.

Pierre-César et Marie Madeleine Séguier ont 3 fils. Le 1er, Armand, hérite des titres et des terres et devient le 3ème Marquis de Coislin. Le cadet Pierre-Armand entre dans les Ordres, c’est notre prieur de Gaye. Le benjamin Charles-César devient Chevalier de l’Ordre de Malte.

Pierre-Armand du Cambout de Coislin est né le 14 novembre 1636 ou 1637 à Paris. Ayant 4 ans au décès prématuré de son père, il est élevé par son grand-père maternel Pierre Séguier. Il reçoit une éducation solide à la Sorbonne et devient Docteur en théologie de l’université de Paris. A 23 ans, il est 1er aumônier du roi, à 28 ans il est ordonné prêtre par Hardouin de Péréfixe de Beaumont, archevêque de Paris et précepteur de Louis XIV, à 29 ans il est nommé évêque d’Orléans. Il cumule les titres de prieur commendataire de Longpont (Aisne) de l’abbaye Saint-Gildas-des-Bois (Loire atlantique), prieur du puissant monastère clunisien Notre-Dame-de-Gaye (Marne) aujourd’hui disparu.

Pierre-Armand est convoqué au consistoire de juillet 1697 par Innocent XII et la cérémonie d’élévation à la pourpre cardinalice a lieu le 30 mars 1700.

A la fin de sa vie, il est nommé Grand aumônier de France de 1700 à 1706, ce qui lui vaut le rang de Duc à la Cour et lui donne le privilège de faire communier le roi, de célébrer les baptêmes et les mariages des princes.

Saint-Simon le décrit comme un saint homme, « ressemblant assez à un curé de village même après qu’il fut cardinal, pureté de mœurs et de vertu, continuelle sollicitude pastorale, grandes aumônes, le revenu de son évêché allant entièrement en bonnes œuvres ». Il a protégé les protestants, les jansénistes, s’est opposé aux dragonnades dans son diocèse.

Louis XIV louait sa simplicité et sa conduite et fit son éloge lors de ses obsèques.

Il fut membre de l’Académie française de 1702 à 1710.

2012

Conférence-débat sur le camp de Marigny-Gaye en mai 2012 : avec l’aide technique de JP Prudhomme

Histoire du camp (décision de création par l’OTAN, expropriations des paysans, implantation, construction, vie militaire et utilisations post militaires) puis la zone Natura 2000 et la prise en charge de la biodiversité par le Conservatoire du Patrimoine.

2011

2010

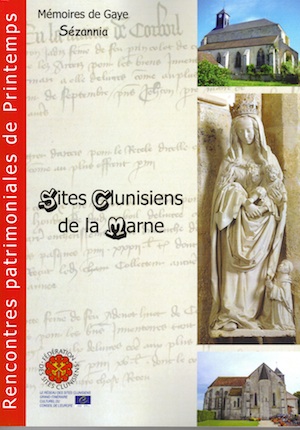

Rencontres patrimoniales de Printemps

Le soutien d’universitaires, un accueil chaleureux de la commune et des membres des deux associations, un thème inédit et des intervenants très compétents ont assuré le succès de cette journée.

|

|

Publication des "Sites Clunisiens de la Marne"

Publication des "Sites Clunisiens de la Marne"

Ouvrage : 20 euros plus frais de port..

Prêt gracieux des 23 panneaux de l’exposition "Les Sites clunisiens marnais"

Contact : Association Mémoires de Gaye

Mairie

51 120 GAYE.

|

Troisième exposition photos 2010 105 photos de 1882 à 2000 présentées. " L'école à Gaye'  |

|

2009

Appartenance à la Fédération des Sites Clunisiens

Le 18 juin 2009, inauguration de la plaque sur l’église et des panneaux qui signalent aux entrées du village l’appartenance à la Fédération des sites clunisiens. En présence de Monsieur le Sous-Préfet d’Epernay, du Président du Conseil Général de la Marne, du président et du directeur de la fédération des Sites Clunisiens, du Maire de Gaye, d’élus sézannais, de la présidente, des membres de l’association, de Gayons et Gayonnes et des enfants des écoles.

Projet Cluny 2010, 1100 ans de l’abbaye de Cluny

En proposant à la Fédération des Sites clunisiens, deux actions historiques et patrimoniales, l’association Mémoires de Gaye s’inscrit dans un projet culturel européen.

1°) Exposition itinérante de l’Histoire de Cluny et des sites marnais.

2°) Rencontres patrimoniales de printemps sur le thème des sites clunisiens.

Les deux actions ont été retenues

Elles ont figuré dans le projet du programme européen largement médiatisé.

L’association Mémoires de Gaye a coopéré avec l’association Sézannia. Nos objectifs de laïcité, d’histoire et de patrimoine sont convergents.

Deuxième exposition photos

" Gaye et les gayons "

2008

Pour sauver le patrimoine littéraire du village.

Pour sauver le patrimoine littéraire du village.

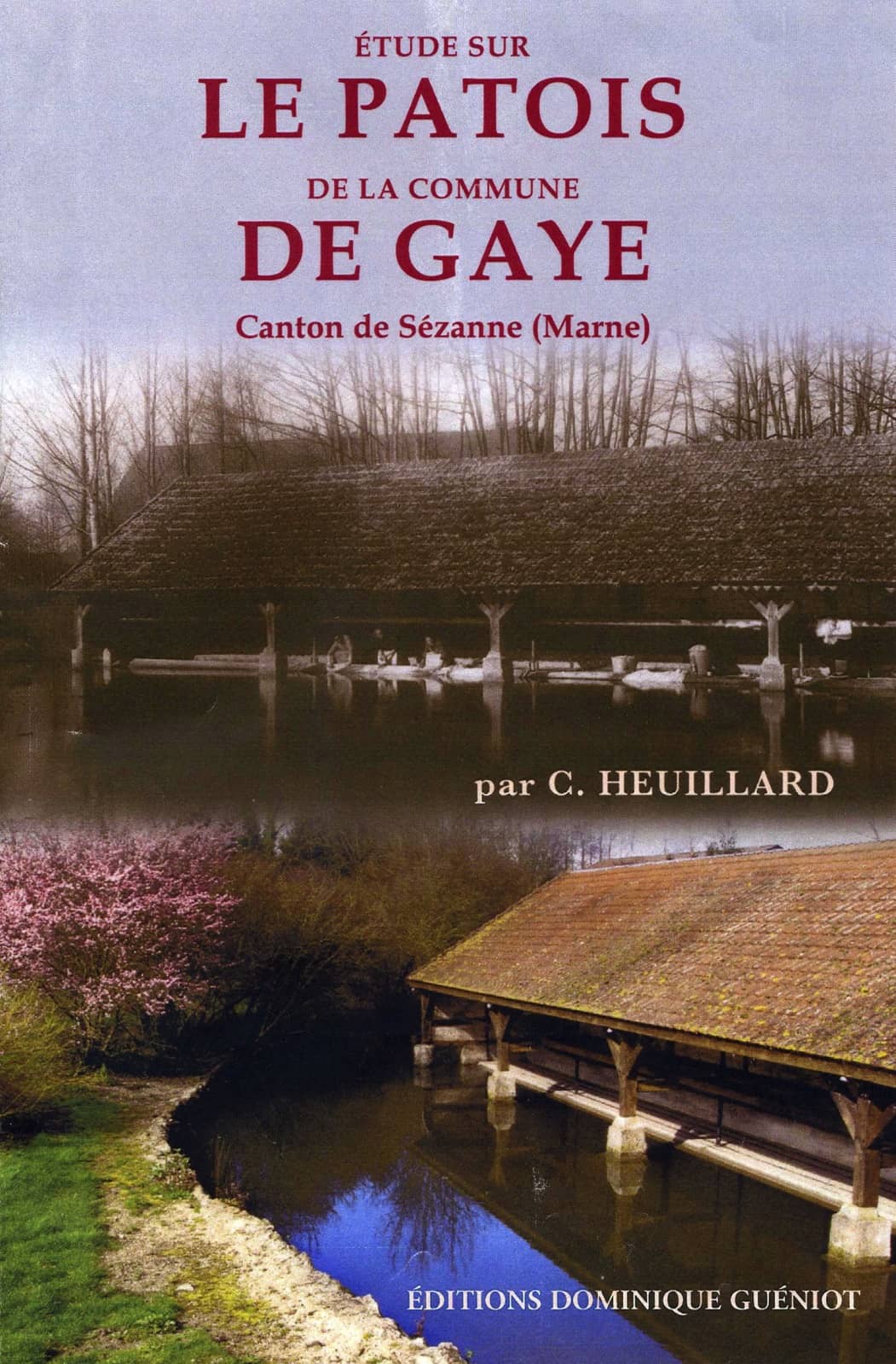

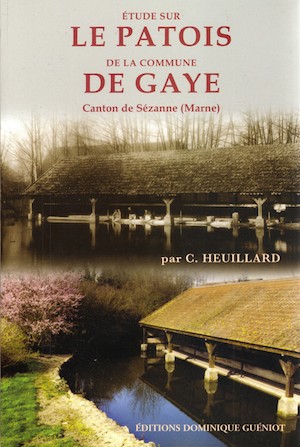

Réédition de l'étude sur le patois de la commune de Gaye.

Cet ouvrage fut publié en 1903 par Calixte Heuillard né à Gaye, professeur de lettres au collège Saint Etienne de Châlons-sur-Marne. Ce n'est pas un lexique mais un travail de linguistique très abouti. Calixte Heuillard y a travaillé toute sa vie. Il s'agit en fait du patois du sud-ouest de la Marne.

En vente à l'association 17 euros plus frais de port.

Conférences

Deux conférences avec vidéo-projection sont présentées.

"Du fléau à la Moiss’batt" conférence sur l’évolution du matériel agricole à Gaye par Claudine Picard.

Histoire de l’église dans l’état des recherches et présentation de Gaye au début du XXe siècle à l’aide des cartes postales anciennes par Mireille Gravé-Domenichini.

Première exposition de photographies 2008

Le premier week-end de décembre. "Gaye aux quatre saisons"

La grenouillère |

Le lavoir |

Vestiges de l’église dans la rivière

Transfert par des jeunes de la commune, des vestiges de l’église non utilisés lors de la reconstruction qui suivit la dévastation des Guerres de Religion.

Stockage, transport et nettoyage des pierres.

Transfert dans l’église.